赤毛のアン翻訳完了(2025年6月15日)

とりあえず備忘録として、あとがきを貼り付けておきます。

あとがき

――モンゴメリーと『赤毛のアン』の物語

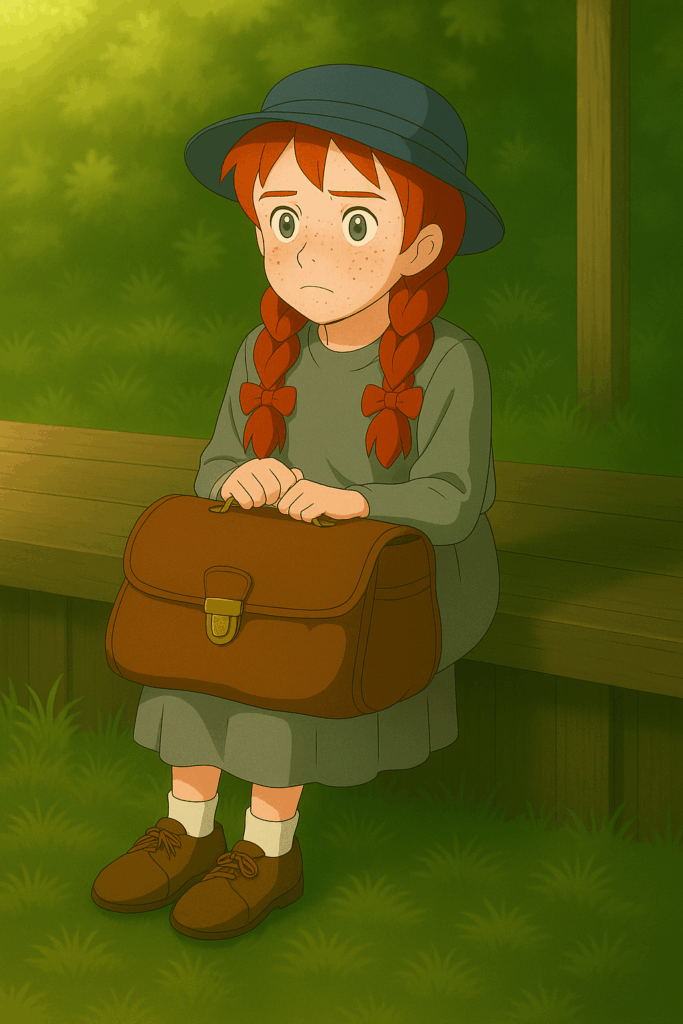

1908年に出版された『赤毛のアン』(原題 Anne of Green Gables)は、カナダ東部、セントローレンス湾に浮かぶプリンスエドワード島を舞台に、空想好きなひとりの少女の成長を描いた物語です。以来、100年以上にわたり、世界中の読者に愛され続けてきました。

この物語の生みの親、ルーシー・モード・モンゴメリー(L.M. Montgomery)は、1874年、プリンスエドワード島で生まれました。幼くして母を亡くし、父と離れて祖父母に育てられた彼女の生い立ちは、アン・シャーリーの孤独や想像力に満ちた性格と、どこか重なります。1911年には長老派教会の牧師ユエン・マクドナルドと結婚し、その後はオンタリオ州で牧師夫人としての生活を送りました。作中でアンが「牧師さまの奥さんになりたい」と語る場面がありますが、そうした点にもモンゴメリー自身の投影が感じられます。

モンゴメリーは若い頃から詩や短編を雑誌に投稿し、着実に作家としての歩みを進めていました。そして1905年のある日、古いノートの片隅に記されていた「年配の兄妹が男の子を孤児院から引き取るつもりが、間違って女の子が送られてくる」というアイデアをふと思い出します。この何気ない着想こそが、『赤毛のアン』誕生のきっかけとなったのです。

モンゴメリーは約3か月で一気に原稿を書き上げましたが、最初に送った数社には出版を断られ、原稿は一度引き出しの中に眠ることになります。ところが翌年、原稿を見直して再び出版社に送ったところ、ボストンの出版社から刊行が決まりました。本はたちまち評判となり、モンゴメリーは一躍人気作家となったのです。

物語の中で、アンが自然を愛し、言葉を大切にし、失敗しても希望を失わず前を向いて生きていく姿は、モンゴメリー自身の思いや願いそのものであったのかもしれません。『赤毛のアン』は、人生とは何か――悲しみや孤独のなかでも、美しさや喜びを見出していく力とは何か――それを読者に静かに問いかけてくる物語です。

その後もモンゴメリーは、『赤毛のアン』を皮切りにアン・シリーズをはじめとする多くの作品を発表し、1942年に亡くなるまで作家としての道を歩み続けました。彼女の作品は今なお世界各国で読み継がれ、グリーン・ゲイブルズの舞台となった地には、世界中から読者が訪れています。

――『赤毛のアン』の魅力

本作に描かれるのは、喜びと悲しみ、友情、栄光、愛する人との別れ、挫折、そして新たな希望です。アンはこうした経験を通して大きく成長していきます。

その姿は、私たちそれぞれの人生とも重なり、「失敗を恐れずに挑戦すること」「想像力を持ち続けること」「ありのままの自分を大切にすること」の大切さを、そっと教えてくれます。

マシューやマリラとの深い絆、親友ダイアナとの友情、よきライバルであるギルバートとの関係、そしてアラン夫人やアヴォンリーの人々との心の触れ合い――アンを取り巻く温かな人間関係も、物語に豊かな彩りを添えています。

特に、終始変わらぬ優しさをもってアンを見守るマシュー、ぶっきらぼうながらも次第にアンを深く愛するようになるマリラの姿は、多くの読者の心に残ることでしょう。『腹心の友』、ダイアナとの揺らぎない友情と共に重ねていく数々の経験も、物語に欠かせない要素です。

また、ギルバート、リンド夫人のように、出会った当初は衝突や誤解があっても、やがて互いを理解し合い、深い信頼で結ばれていく姿も、人生の美しい一面を描き出しています。

そして背景に広がるのは、「世界で最も美しい」とも称されるプリンスエドワード島の四季折々の自然。花々が咲き誇る春、黄金色の畑が広がる夏、紅葉に染まる秋、そしてしんしんと雪の降る冬――その自然描写の美しさもまた、この作品が時を超えて読み継がれる理由のひとつでしょう。

1908年の出版以来、『赤毛のアン』は児童文学の枠を越え、世代や時代を問わず多くの人々の心をつかんできた、永遠の名作です。

小さな島から生まれたこの物語が、いまもなお人々の心に灯をともしているのは、アンという少女の生き方が、時代や国境を越えて、私たちの中にある「希望」や「想像力」に静かに語りかけてくるからなのかもしれません。

――訳者にとっての『赤毛のアン』

『赤毛のアン』に出会ったのは中学生の頃でした。読み終えたときに胸に残った、あたたかく、やさしい余韻は今でも忘れられません。アンの成長だけでなく、彼女を取り巻く人々の心の変化にも大きな魅力を感じました。アンを引き取ったことで、マシューとマリラの晩年がどれほど豊かで幸せなものになったかは、読者の誰もが感じるところでしょう。

優しく愛情深いマシューと、表面では口やかましいもののアンを誰よりもいとおしく思うマリラ。対照的なふたりが、物語を通してアンとまるで実の親子のようになっていく様子には、何度読んでも心を打たれます。

また、アンの「腹心の友」ダイアナや、アヴォンリーの学校の友人たちの登場により、物語の世界は一気に広がっていきます。こうした登場人物たちのひとりひとりが、アンの人生に欠かせない彩りを与えています。

いつか『赤毛のアン』を翻訳したい――そう思うようになったのは、北海道に転勤した2010年頃のことです。白樺の林や澄んだ川、短い夏の間に咲き誇る野の花々に囲まれていると、自然とアンの世界が思い出されました。近くには、アンの世界を再現した「カナディアンワールド」(芦別市)という美しい公園もあり、グリーン・ゲイブルズやアンの部屋、ブライト・リバー駅などが再現されていました。

結局、北海道勤務時代は休日に翻訳に取り組み、全体の四分の一ほどを訳しました。

その後は長らく手つかずのままでしたが、現在は長野県に住み、春から秋にかけて蓼科高原をたびたび訪れています。プリンスエドワード島を思わせる白樺林や渓流、木漏れ日が身近なものとなり、再び翻訳への意欲が湧いてきました。まとまった時間がとれるようになったため、この5月と6月に集中的に取り組み、ようやくここに完成させることができました。

長年あたためてきたこの企画が、ようやく形となりました。訳者としても、心からうれしく思っております。

どうか、みなさまそれぞれの人生と重ね合わせながら、この永遠の名作『赤毛のアン』の世界をお楽しみいただければ幸いです。

2025年6月 荒木光二郞