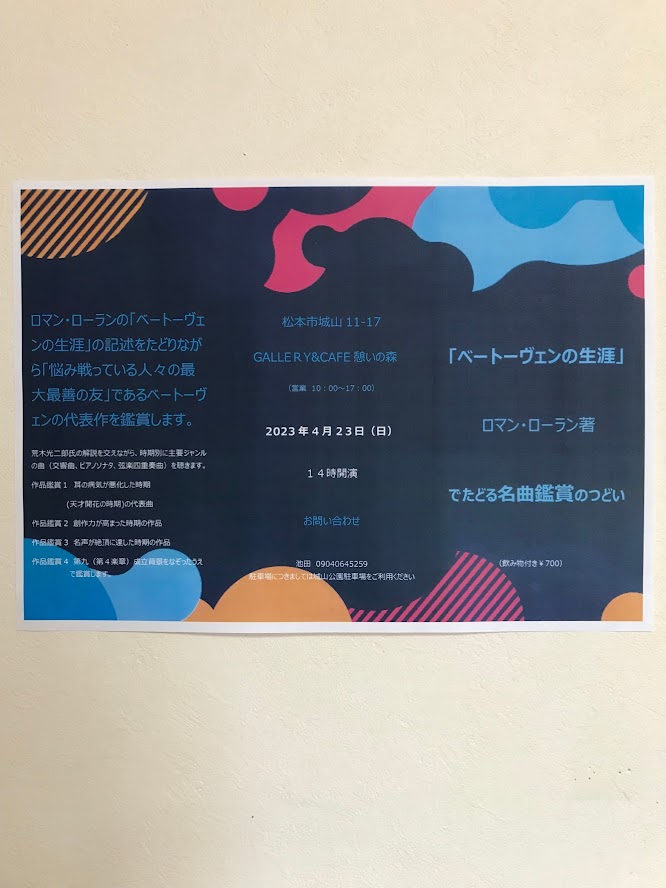

「ベートーヴェンの生涯」ロマン・ローラン著でたどる名曲鑑賞のつどい

機会あって標題イベントで話をさせていただき、皆さんと一緒にベートーヴェンの名曲を鑑賞しました。

ベートーヴェンはデビュー当時は順風満帆でしたが、耳が聞こえなくなり、大恋愛も実らず、パトロンたちも亡くなったり歴史の表舞台から消え、人気が離散し、一時創作力が枯渇し、家庭問題(甥との葛藤)で悩むなど、苦悩多き人生を過ごしました。しかし、その中からあのような人を勇気づける曲を作曲し、それを自分に与えられた使命だと考えていました。

ロランは「ベートーヴェンの生涯」の最後で、次のように語っています。

「ベートーヴェンは、悩み戦っている人々の最大最善の友である。我々の心が悲しめられているときに、ベートーヴェンはわれわれの傍へ来る。われわれが凡俗さに抗してのはてのない戦に疲れるときに、ベートーヴェンの意志と信仰との大海にひたることは、いいがたい幸である。勇気と、たたかい努力することの幸福が感染して来るのである。

不幸な貧しい病身な孤独な一人の人間、まるで悩みそのもののような人間がみずから歓喜を造り出す、それを世界に贈りものとするために。

彼は自分の不幸を用いて歓喜を鍛え出す。そのことを彼は次の誇らしい言葉によって表現した――『悩みをつき抜けて歓喜に到れ!』」(ロマン・ロラン「ベートーヴェンの生涯」より)

私自身も、こういう機会をいただいて、大変勉強になりました。ベートーヴェンは大スランプに陥っていた1815年頃にバッハをはじめとする先人たちの作品を徹底的に研究し、教会のミサの旋律法なども研究します。これがピアノソナタ第29番「ハンマークラヴィーア」や荘厳ミサ曲として実を結びます。

しかし今回初めて知ったのですが、ベートーヴェンは大変な読書家で、同じ1815年、バガヴァッド・ギーターなどのインドの古典も読み、手記に書き写しています。手紙や手記を読むと、このころから一段と思想的にも深みが増してきているように感じます。「悩みをつき抜けて歓喜に至れ!」という言葉をベートーヴェンが手紙に書いたのも1815年です。

精神的・物質的な苦悩をばねにして、晩年に第九や後期三大ピアノソナタ、後期弦楽四重奏曲などの、人類の至宝と呼ぶべき作品群を生み出したのですから、やはり「楽聖」という呼び名にふさわしい、偉大な作曲家だったと思います。

名曲鑑賞会に参加された皆さん、感性がとても高く音楽が大好きで、ロマン・ロランの「ベートーヴェンの生涯」を読み込んでおられたり、この日聴いた演奏(小澤征爾指揮、松本文化会館)を実際に聴かれた方もいらっしゃいました。また、これまでベートーヴェンの曲はあまり聴いたことはなかったが、大変面白かったので、自分の奥さんが主催するイベントでも話してもらえないだろうか、というお話もいただきました。

音楽好きな方と一緒に名曲を楽しめて、私もますますベートーヴェンのことが好きになりました。

参考までに当日のレジュメも添付しておきます。当初予定よりだいぶ圧縮しました。10分間でベートーヴェンの生涯がたどれますので、興味のある方は、ぜひお読みください。

2023年4月23日

ロマン・ロラン著「ベートーヴェンの生涯」でたどる名曲鑑賞のつどい

Ⅰ部 はじめに

1.講師(荒木光二郎)について

1960年 愛媛県生まれ

2004年 日本銀行松本支店勤務(3年9か月間)

2022年 松本市に移住

・クラシック好き。小学生のころは毎朝交響曲六番「田園」を聴いた後に通学。米国に9か月いたときは、毎週末ニューヨークに通い、カーネギーホールなどで小澤征爾、カラヤン、ポリーニなどの演奏を聴いていた。

2.ロマン・ロランと「ベートーヴェンの生涯」

・ロマン・ロラン(1866~1944年)は1916年にノーベル文学賞を受賞。代表作「ジャン・クリストフ」はベートーヴェンがモデル。

・ベートーヴェンを熱烈に愛し、「ベートーヴェンの生涯」(1903年以下「生涯」)後もベートーヴェンに関する研究成果を多数出版。

3.ベートーヴェン(1770~1827年)あれこれ

・楽聖と呼ばれる。

・主要ジャンルは交響曲、ピアノ・ソナタ、弦楽四重奏曲。

・性格的な特徴

-自負心が強い(貴族とも対等の関係を求める)

– 怒りっぽい

・ただし、自分が間違っていると悟ると素直に謝る。

– きまじめ、かなりの読書家(9ページの『手記』『思想断片』参照)

– 絶えず恋していた

・誰とも結ばれず、生涯独身。しかし、芸術的感性の高い女性には絶大な人気。

– やさしい

・子どもをなくした等で悩んでいる夫人に「自分のピアノは人を慰める力があるから」と言って曲を弾いてあげて、そっと立ち去る(分かっているだけで3人)。

・子どもが大好き

・耳が聞こえなくなる

1796年(26歳)頃から。悪くなる一方で、1815年秋には筆談するしかなくなる。

耳だけでなく、腸の疾患や視力の低下、最後は肝硬変に。満身創痍。

耳が聞こえなくなった原因は不明。

近年鉛中毒説(遺髪の分析による。当時ワインに鉛が使用)が話題を呼んだが、その遺髪をゲノム分析した結果、ニセモノ(女性の髪)だったことが先月判明。

・作品は3つの時期に分けられる。明るくみずみずしい初期、力強く圧倒的な迫力で迫ってくる中期、崇高かつ自由な後期。

4.今日の鑑賞会の構成について

・今日は人間ベートーヴェンに焦点。彼の苦悩と創造のあとをたどり、その上で勇気と希望を与えてくれる名曲を鑑賞。

・解説が長めとなるが、初期・中期・後期から選曲し、三大ジャンル(交響曲、ピアノ・ソナタ、弦楽四重奏曲)も聴けるようにした。

・プログラムは、最後のページ(10ページ)。

・ロマン・ロランの「ベートーヴェンの生涯」は抜粋であり、また一部編集。全文はネット上の青空文庫(無料)または岩波文庫でごらんください。

Ⅱ部 ベートーヴェンの生涯でたどる名曲鑑賞

1.生い立ち、形成期

ベートーヴェンは一七七〇年十二月十六日に、ボン市の貧しい家の屋根裏部屋に生まれた。父はいつも酒に酔っぱらっているテノールの歌唱者だった。

父は彼に神童の看板をくっつけて子供を食いものにしようとした。四歳になると父は日に数時間もむりやりにクラヴサンを弾かせたり、ヴァイオリンを持たせて一室に閉じ込めておいたり、過度な音楽の勉強を強いた。子供はもう少しで徹頭徹尾音楽が嫌いになるところだった。

【解説】 作曲しているところを父親に見つかると、殴られたり地下室に閉じ込められることもあったと言われています。

しかし、十歳のとき、ネーフェ(オルガニスト兼宮廷お抱えの劇団の音楽監督)に師事し、バッハの「平均律曲集」をたたき込まれます。その甲斐あってか、どんな難しい曲でも初見で弾け、また当時から即興曲が得意でした。

一七八七年には彼の大事な母が亡くなった。「母はほんとによい母、愛すべき母、僕の最良の友であった」

十七歳のとき父は無理に引退させられ、ベートーヴェンが一家のあるじとなり、二人の弟の教育の責務を負わされた。

しかし、ボンの一家庭の中に親切な支持を得た。それはブロイニングの家庭である。善良な優しいエレオノーレは後年、ベートーヴェンの親友である医師ヴェーゲラーにとついだ。ベートーヴェンの生涯の最後の日に至るまで、三人の間には静穏な友誼がつづいていた。

【解説】 ブロイニング家の母親はベートーヴェンにとって第二の母親のような存在。エレオノーレの兄のシュテファンは、ベートーヴェンの葬儀委員長で甥の後見人。

ボンではワルトシュタイン伯にも出会っています。ベートーヴェンは少数ではありますが「善良で高潔」なよき理解者に恵まれていました。

ベートーヴェンは一七八九年にボン大学の聴講生となった。

【解説】 シラーの友人であるフィシェニヒ教授に、シラーの「歓喜に寄せて」に音楽をつけるつもりであると話します。

一七九二年十一月にベートーヴェンはボンを発ち、音楽首都であったヴィーン市に落ちついた。

【解説】 ハイドンに師事するためでしたが、その後死ぬまでウィーンで暮らします。

2.耳の病

【解説】 ピアニスト、作曲家として順調なスタートを切ったベートーヴェンでしたが、耳が聞こえなくなっていきます。

一七九六年と一八〇〇年の間に聾疾は暴威を振いはじめた。

一八〇一年に至ってもはや隠し切れなくなった。彼は絶望をもって、牧師アメンダと医師ヴェーゲラーとの二友人に打ちあけた――

ヴェーゲラーに宛てて――「僕は自分をこの世で神の創った最も惨めな人間だと感じる瞬間がたびたびある」

【解説】 また、弟にあてた「ハイリゲンシュタットの遺書」で次のように言っています。

「おお、神よ。真の歓喜のたった一日を私に見せて下さい。その日は永久に来ないのですか?それはあまりに残酷です!」

これは絶体絶命のつぶやきである。

この悲劇的な悲しみは、その時期の幾つかの作品にあらわれている『悲愴ソナータ・パテティック』(作品第十三番、一七九九年)の中に。

【名曲鑑賞】ピアノ・ソナタ 第8番「悲愴」 Op.13 ハ短調 第一楽章

演奏:エミール・ギレリス 作曲年:1798年(28歳)

3.中期

別の厄災がつけ加わった。ベートーヴェンは絶えまなく恋の幸福を夢みながら、たちまち夢のはかなさを悟らされ、苦い悲しみを味わわされていた。

一八〇一年に彼の情熱の対象はジュリエッタ・グィッチャルディであった。彼は、「月光曲」と呼ばれる有名なソナータ(一八〇二年)を捧げこの女性を不滅化した。

この恋は彼に、自分の病身の惨めさと、そして愛する人との結婚を不可能にする不安定な生活状態とをますます痛感させた。

【名曲鑑賞】ピアノ・ソナタ 第14番 「月光」 Op.27-2 嬰ハ短調 第一楽章

演奏:エミール・ギレリス 作曲年:1801年(31歳)

【解説】 しかしベートーヴェンはくじけません。

「一日一日が僕を目標へ近づける、自分では定義できずに予感しているその目標へ。運命の喉元をしめつけてやる。断じて全部的に参ってはやらない。」

【解説】 そしてロマン・ロランが別の著書で名付けた「傑作の森」の時代がきます。

1803~4年のエロイカからはじまって、その後約10年近くの間に、運命、田園やピアノソナタ21番ワルトシュタイン、23番熱情、ピアノ協奏曲4番、5番皇帝、弦楽四重奏曲ラズモフスキーの3曲、バイオリン協奏曲、大公トリオなどの不朽の名作が作曲されました。

人はこれらの作を聴くときにベートーヴェンの行進的な旋律と戦闘的な旋律との強さと迫力とに打たれる。

彼は一八〇五年から一八〇八年までのあいだに『第五交響曲』の終曲を作った。これらは真に革新主義的な音楽である。

4.大恋愛ーヨゼフィーネから不滅の恋人まで

【解説】 この「傑作の森」の時代と、ベートーヴェンの最も熱烈な大恋愛の時期はほぼ重なっています。

幸福が彼の前に現われかけていた。一八〇六年の五月に、彼はテレーゼ・フォン・ブルンスヴィックと婚約したのである。

彼の天才からその頃の最も完璧な幾つかの果実を作らせた自己統御のちからを確かにベートーヴェンはあの恋愛に負うている。

「不滅の恋人に宛てて」書かれた一通の手紙は、『熱情奏鳴曲アパッショナータ』に劣らず彼の恋ごころの烈しさを示している。

「私の心はあなたに伝え得ないほど満ち溢れている。不滅の、わが恋人よ、この心は永久にあなたのもの、永久に私のもの、永久に私たちふたりのもの。」

【解説】 ロランはテレーゼがベートーヴェンの恋人であったと考えましたが、1804~1807年当時、ベートーヴェンと真剣な恋愛関係にあったのは、妹のヨゼフィーネの方でした。ロランの死後、1949年に二人の手紙が公開されて分かりました。

「不滅の恋人」あての手紙は、ベートーヴェンの死後発見された、投かんされなかった3通の手紙です。書かれたのは1812年です。

「不滅の恋人」の有力候補は二人います。一人はヨゼフィーネです。

もう一人はアントーニア・ブレンターノで、ベートーヴェンが連日慰めのピアノを弾いてあげた女性の一人です。

いずれも決定的な証拠はなく、相手が誰なのかは未だに謎です。

いずれにせよ、「傑作の森」の時代には、ロランが言う「恋愛の幸福な影響力」が、ベートーヴェンの作品に大きな影響を与えたのではないかと思います。

【名曲鑑賞】交響曲第五番Op.67 ハ短調 第四楽章 作曲年:1807~1808年(37~38歳)

演奏:指揮 小澤征爾 サイトウ・キネン・オーケストラ 松本文化会館

【解説】 しかし、不滅の恋人との恋はついに実ることはありませんでした。

彼は手記の中に書いた――「自分の運命への忍従。お前はただ他人のために生きることができるのみだ。お前のために残されている幸福は、ただお前の芸術の仕事の中にのみ有る。」

5.ひとときの栄光

かくして彼は恋愛に見捨てられた。しかし名声がやって来た。

一八一四年はベートーヴェンの名声が高潮に達した年であった。ヴィーン会議において、彼は全ヨーロッパの一光栄として遇せられた。

一八一三年には交響曲『ウェリントンの戦勝』(作品第九十一)を書き、これらの第二義的な作品は、他の全作品にもまして彼の名声を高からしめた。

【解説】 ウィーン会議はナポレオン戦争後の国際秩序を話し合う会議でした。戦争交響曲は、ナポレオン戦争の勝利で愛国心に燃えた大衆に向けて威勢のよい音楽をベートーヴェンの名前で創ればうけるだろうということで企画され、もくろみ通りに大評判となりました。オペラのフィデリオ、交響曲第七番も繰り返し演奏されます。

【名曲鑑賞】

戦争交響曲「ウエリントンの勝利またはヴィトリアの戦い」Op.91 第三楽章(一部)

演奏:トマス・ダウスゴー スウェーデン管弦楽団 作曲年:1813年(43歳)

【休憩】

6.停滞の時期とベートーヴェンの苦悩

【解説】ウィーン会議の少し前の1813年ごろから大作があまり書かれなくなります。ウィーン会議が終わり人気は急落、パトロン(貴族)も相次いで亡くなったり没落したりして、経済的にも厳しくなります。生まれだけで特別扱いされる貴族を嫌っていたベートーヴェンの音楽を理解し、金銭的に支えてきたのは、皮肉なことに一部の貴族たちでした。耳の病も進行し、引き取った甥には振り回されます。

この光栄の時期に相継いで、最も悲しく最も惨めな時期が来る。

一八一四年のヴィーン会議ののち、すっかりロッシーニにかぶれた新流行が、ベートーヴェンを固陋な理窟屋だといい出した。

ベートーヴェンの味方であり擁護者であった人々は、そのあいだに散り散りになったり死んだりした。キンスキー公は一八一二年に、リヒノフスキーは一八一四年に、ロプコヴィッツは一八一六年に歿した。一八一五年にベートーヴェンは、幼な友だちであり、エレオノーレの兄であったシュテファン・フォン・ブロイニングと仲違いをして以来、まったくの独りぼっちになってしまった。「自分は一人も友を持たない。世界中に独りぼっちだ」と一八一六年の「手記」の中に書いている。

【解説】 ベートーヴェンは1809年以降、キンスキー公、ロブコヴィッツ侯、ルドルフ大公の三人から年金を受給しており、それが収入の大きな支えでした。

シュテファンはベートーヴェンがおいの親権を母親から無理矢理奪い取ったと誤解し、距離を置くようになります。晩年にはまた親しくつきあうようになります。

一八一五年の秋からは、他人と筆談で語るほか仕方がなくなった。

一八二四年五月七日に、『第九交響曲』を指揮(プログラムに書いてある言葉によれば「演奏の方針に参与」)したとき、会場全体の雷鳴のような喝采のとどろきが、彼には少しも聴こえなかった。歌唱者の女の一人が彼の手を取って聴衆の方へ彼を向けさせたときまで、彼はまったく感づかなかった。

一切の人々から切り離された彼は、ただ自然の中に浸ることだけを慰めとした。「私ほど田園を愛する者はあるまい」。

彼は金のための苦労に悩まされていた。一八一八年に彼は書いた「ほとんど乞食をしなければならないほどになっているが、困っていないかのように装わねばならぬ。」

また一八一五年に結核で死んだ弟カルルの息子の後見役を引き受けるための訴訟に彼は疲れ切った。彼は父親らしい愛情を、この甥の上にそそぎかけた。

ベートーヴェンは大学教育の過程を踏ませたいと考えていたが、カルルは賭博に入りびたって借金をした。

伯父の大きい道義性は、甥を自棄的にさせた。一八二六年の夏にカルルは自分の脳天へピストルの弾を撃ち込む。カルルは命を落とさずに済んだが、致死的な打撃を受けたのはベートーヴェンであった。

【解説】 八方ふさがりの状態ですが、ベートーヴェンはバッハなどを研究し、悪戦苦闘しながら新しい境地を切り開いていきます。そしてピアノ・ソナタ第二十九番「ハンマークラヴィーア」や荘厳ミサ曲、交響曲第九番「合唱つき」、後期三大ピアノソナタ、後期弦楽四重奏曲など、人類の至宝とでも呼ぶべき不朽の名曲を残します。

ここからいよいよ「生涯」のクライマックス、交響曲第九番「合唱付き」です。

7.交響曲第九番「合唱付き」

ベートーヴェンが歓喜をほめようと企てたのは、こんな悲しみの淵の底からである。

それは彼の全生涯のもくろみであった。

絶えず憂苦に心を噛まれていたこの不幸な人間は、つねに「歓喜」の霊妙さをほめ歌いたいと欣求した。そして生涯の最後に到って初めてこの目的を達成することができた。何たる偉大さをもって彼はそれを達成したことか!

歓喜の主題が始めて現われようとする瞬間に、オーケストラは突如中止する。この沈黙が一つの不思議な神々しい性格を与える。歓喜は空から降りて来る。歓喜は悩みを愛撫する。音楽の主題が声楽となって現われると、まず非常にまじめな低音で示される。しかし、少しずつ歓喜は全体を手に入れる。それは一つの征服である。ここに行進のリズムが来る。テノールの熱烈な喘ぐような歌。戦士的な歓喜ののちに、宗教的恍惚感がやって来る。それから聖なる大祝祭、愛の有頂天。全人類が腕を天へ差し出して強い歓声を挙げて、歓喜に向かって飛びかかり、胸の上にそれを抱きしめる。

凡庸なヴィーンの聴衆もこの巨人的作品にはさすがに圧倒せられた。一八二四年五月七日にヴィーンにおいて『荘厳なミサ曲』と『第九交響曲』とが初演せられた。成功は凱旋的であった。多数の聴衆が泣き出していた。

ベートーヴェンは演奏会のあとで、感動のあまり気絶した。しかし勝どきもつかの間であった。音楽会は少しも儲かっていなかった。依然として彼は貧しく病身で孤独であった。とはいえ彼は今や勝利者であった。人々の凡庸さを征服した勝利者であった。自己自身の運命と悲哀とに打ち克った勝利者であった。

【名曲鑑賞】交響曲第九番Op.125 ニ短調 第四楽章 作曲年:1824年(54歳)

演奏:指揮 小澤征爾 サイトウ・キネン・オーケストラ 松本文化会館

8.終章 『悩みを突き抜けて歓喜に至れ!』

かくて彼はその全生涯の目標であった歓喜をついにつかんだ。

ベートーヴェンは自己の芸術を通じて「不幸な人類のため」「未来の人類のため」に働き、人類に勇気を鼓舞し、その眠りを揺り覚ますという、自己に課せられた義務についてしばしば語っている。

最晩年に書かれた作品は、境遇の惨めさにもかかわらず雄々しく楽しげな無執着の性格を持っている。ベートーヴェンは勝っている。

とはいえ死は近づいて来た。一八二六年の十一月の末に彼は肋膜炎性の風邪をひいた。ベートーヴェンは今一度、幼な友だちらを偲び、ヴェーゲラーに宛てて書いた――「どんなに多くのことをもっと君にいいたいか知れないのだが、もう弱り過ぎた。僕は君と君のロールヒェン(エレオノーレ)を、心の中で抱くことしかできない。」彼は非常に柔和になり、辛抱づよくなっていた。死が迫って来た床の上で一八二七年二月十七日に彼は三度目の手術の後に四度目を待ちながら朗らかな調子でこう書いた――「辛抱しながら考える、一切の禍は何かしらよいものを伴って来ると。」

その「よいもの」は、このたびこそは死の解放なのであった。彼自身の言葉によれば「喜劇の大団円」なのであった。

彼が息を引き取ったときは嵐と吹雪の最中であり、雷鳴が鳴り渡っていた。そして彼の瞼を閉じてやったのは行きずりの見知らぬ人の一つの手であった。(一八二七年三月二十六日)

【解説】 これだけ読むとベートーヴェンの最期は悲惨ですが、この日夕方までベートーヴェンにかわいがられたシュテファンの息子が一緒にいました。行きずりの見知らぬ人はシューベルトの友人でした。また、お見舞い客も大勢訪れていました。

ベートーヴェンの葬式には、二万人から三万人もの市民が参列し、オーストリアの皇帝も及ばないほどだったそうです。

【名曲鑑賞】死の5か月前に書かれた、ベートーヴェン最後のまとまった作品。穏やかで美しく、この世を超越してしまったような感じさえ受けます。

弦楽四重奏曲第十六番Op.135 ヘ長調 第三楽章

演奏:アルテミス弦楽四重奏団 作曲年:1826年(56歳)

ベートーヴェンは、悩み戦っている人々の最大最善の友である。我々の心が悲しめられているときに、ベートーヴェンはわれわれの傍へ来る。愛する者を失った母親の前にすわって何もいわずに嘆きの歌をひいて、泣いている婦人をなぐさめたように。われわれが凡俗さに抗してのはてのない戦に疲れるときに、ベートーヴェンの意志と信仰との大海にひたることは、いいがたい幸である。勇気と、たたかい努力することの幸福が感染して来るのである。

不幸な貧しい病身な孤独な一人の人間、まるで悩みそのもののような人間がみずから歓喜を造り出す、それを世界に贈りものとするために。彼は自分の不幸を用いて歓喜を鍛え出す。そのことを彼は次の誇らしい言葉によって表現した――『悩みをつき抜けて歓喜に到れ!』

(参考1)ベートーヴェンの『手記』より(片山敏彦訳)

『田園交響曲』は絵画的な描写ではない。田園での喜びが人の心に惹き起こすいろいろな感じの表現であり、田園生活の幾つかの感情が描かれている。(一八〇八年)

ヘンデルとバッハとグルックとモーツァルトとハイドンの肖像を私は自分の部屋に置いている。それらは私の忍耐力を強めてくれる。(一八一五年)

田園にいれば私の不幸な聴覚も私をいじめない。そこでは一つ一つの樹木が私に向かって「神聖だ、神聖だ」と語りかけるようではないか?(一八一五年)

神は非物質である。それ故神は一切の概念を超えている。神は不可見であるから形を持つことがないが、しかし神のさまざまな作品からわれわれが認知するところよりして、われわれは結論する―神は永遠であり全能であり全智であり遍在であると。(一八一五年)

神からは一切が清らかに流出する。私が幾度か情念のため悪へ混迷したとき、悔悟と清祓を繰り返し行なうことによって私は、最初の、崇高な、清澄な源泉へ還った。そして、「芸術」へ還った。そうなると、どんな利己欲も心を動かしはしなかった。樹々は果実の重みにたわみ、雲はさわやかな雨に充ちるときに沈降する。人類の善行者たちも自分の豊かな力におごりはしない。徳の力は、つねに正しい方向へお前を前進せしめるであろう。(一八一五年)

つねに行為の動機のみを重んじて、帰着する結果を想うな。報酬への期待を行為のばねとする人々の一人となるな。精励して義務をはたせ。ただ叡智のみを避難所とせよ……まことの賢者はこの世における結果の善悪を顧慮しない。(一八一五年)

われらのうちなる道徳律と、われらの上なる、星辰の輝く空!カント!!(一八二〇年)

(参考2)ベートーヴェンの思想断片(片山敏彦訳)

「さらに美しい」ためならば、破り得ぬ(芸術的)規則は一つもない。

音楽は人々の精神から炎を打ち出さなければならない。

音楽は、一切の智慧・一切の哲学よりもさらに高い啓示である。……私の音楽の意味をつかみ得た人は、他の人々がひきずっているあらゆる悲惨から脱却するに相違ない。(一八一〇年、ベッティーナに)

神性へ近づいて、その輝きを人類の上に拡げる仕事以上に美しいことは何もない。

「霊」が私に語りかけて、それが私に口授しているときに、愚にもつかぬヴァイオリンのことを私が考えるなぞと君は思っているのですか?(シュッパンツィヒが「ベートーヴェンの作るヴァイオリン曲はいい音色に弾きにくい」と不平をこぼしたのに対して)。

昔の巨匠の中で、ドイツ人ヘンデルとセバスチァン・バッハだけが真の天才を持っていました。(ルードルフ大公に、一八一九年)

どんなときでも私はモーツァルトの最も熱心な讃嘆者の一人であった。私は生涯の最期の瞬間まで依然としてそうであるだろう。(僧シュタットラーに、一八二六年)

本日のプログラム

(初期)

1.ピアノ・ソナタ 第8番「悲愴」 Op.13 ハ短調 第一楽章

ピアノ:エミール・ギレリス

・作曲:1798年(28歳)(1796年ごろはじまった耳の病気で悩んでいた時期の作品)

(中期)

2.ピアノ・ソナタ 第14番 「月光」 Op.27-2 嬰ハ短調 第一楽章

ピアノ:エミール・ギレリス

・作曲:1801年(31歳)(当時恋していたジュリエッタ・グイッチャルディに献呈)

3.交響曲第五番Op.67 ハ短調 第四楽章

指揮:小澤征爾 オーケストラ:サイトウ・キネン・オーケストラ 松本文化会館

・作曲:1807~1808年(37~38歳)(「傑作の森」の時期の代表作のひとつ)

(名声が絶頂に達した時期)

4.戦争交響曲「ウエリントンの勝利またはヴィトリアの戦い」Op.91 第三楽章(一部)

指揮:トマス・ダウスゴー オーケストラ:スウェーデン管弦楽団

・作曲:1813年(43歳)(ベートーヴェン最大のヒット作)

(後期)

5.交響曲第九番Op.125 ニ短調 第四楽章

指揮:小澤征爾 オーケストラ:サイトウ・キネン・オーケストラ 松本文化会館

・作曲年:1824年(54歳)(ベートーヴェンの最高傑作。「人類最高の芸術」)

6.弦楽四重奏曲第十六番Op.135 ヘ長調 第三楽章

演奏:アルテミス弦楽四重奏団

・作曲年:1826年(56歳)(死の5か月前に作曲。最後の作品)